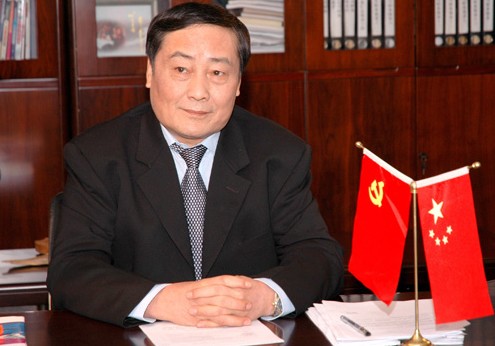

宗庆后:最不像富翁的中国“首富”

miklly

人群中可能没人会看出宗庆后是个富商--老土的夹克衫、黑布鞋,出差用的拉杆箱已经磨得很旧。

因为穿着普通,这个中国最有购买力的人,曾经在机场的免税店遭过白眼。

宗庆后所在的杭州市上城区,最早响应号召搞校办工厂是因为缺钱。教室是破的,上世纪80年代老师的月工资35块,一家几口只能睡高低铺。捉襟见肘,拿什么办教育?

创业初期,娃哈哈没人懂技术。宗庆后从胡庆余堂借调来一名年轻技工。说好三个月又三个月,眼看到了娃哈哈营养液研发的关键阶段,借调期满了。民营小厂拿什么留住国营大厂的人才?

宗庆后跑去家访,看见这位技工一家几口挤在一间小屋里。于是,教育局刚刚奖励的一套65平方米的房子,他转手送了出去。

宗庆后一家人没能住进新房,继续挤在一间小屋里。但人才留住了。产品面市,娃哈哈才算在市场上站住了脚跟。

局面打开了,但娃哈哈还是小厂,产能和需求不匹配,经销商那头等货上柜,厂里加班加点还不够,厂房也太小。1991年,政府搭桥引线,只有10多名正式工的娃哈哈兼并了2000多名员工的亏损国企杭州罐头厂。

当时有人批评他“瓦解国有经济”。宗庆后不语,拿出一套“胡萝卜加大棒”政策,打破大锅饭,赏罚分明。很多一直“想不通”的国企员工,对他这套东西也报以掌声。这在宗庆后看来顺理成章。市场经济嘛,有活干有钱发,让工人看到实惠。

没有科班出身的管理营销理论,多走多看,这是宗庆后的法宝。全国各地跑市场,他一年有200天在路上。

不出差的时候,他的生活就是“两点一线”。清晨六点多拐入弄堂,钻进常去的早餐店,叫一份两块钱的大饼油条。吃完,走进立交桥下的小楼开始工作。直到深夜,顶楼的办公室还透出黄色的灯光。

直到今天,不少人忙着上市、贷款融资,而宗庆后津津乐道的是娃哈哈“不欠银行一分钱”。楼市他不碰,金融股市也不涉足,实实在在干他的实体经济。

市场变化太快了,只想明天,不想未来,这是宗庆后常常挂在嘴边的话。